事務局便りvol.84(司法試験予備試験奮闘記vol.6)

2025/5/23こんにちは。受験生Pです。

4月度の月間目標、実施結果、振り返り、5月度の目標にわけて、進捗を共有いたします。

1 月間進捗~学習対象分野と重点条文~

民法

・贈与(549〜554条)

・心裡留保(93条)

・条件及び期限(127〜137条)

・錯誤(95条)

・原状回復義務(121条の2)

・解除(545条)

・買主の追完請求ほか(562〜564、541〜542、415条)

・債権等の消滅時効(166条)

民事訴訟法

・判決事項(246条)

・債務名義(民事執行法22条)

・和解調書等の効力(267条)

・重複する訴訟提起の禁止(142条)

・訴え提起の方式(134条)

・訴状記載事項(民事訴訟規則53条)

・不要証事実(179条)

・自由心証主義(247条)

刑法

・窃盗(235条)

・過失運転致死傷(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)

・殺人(199条)

・遺棄(217〜219条)

・強盗致死傷(240条)

・強盗(236条)

・私用文書等毀棄(259条)

会社法

・取締役会等の設置義務等(327条)

・大会社における監査役会等の設置義務(328条)

・会計参与の報告義務(375条)

・定款の定めによる監査範囲の限定(389条)

・会計監査人の権限等(396条)

・監査役に対する報告(397条)

2 学習目標

(1)各分野

民法

・約定債権関係の処理方法を確認する。

・錯誤の検討場面を把握する。

・買主追完・代金減額・解除家・損害賠償請求権それぞれの検討手順を把握する。

過去問学習計画

・H27、28、29、30、R1、3の過去問に着手する。

民事訴訟法

・訴訟上の和解を検討する場面を把握する。

・処分権主義の内容を確認する。

・訴訟物の特定方法を把握する。

・弁論主義と権利自白の処理方法を把握する。

・事実と法的概念の区別の方法を把握する。

過去問学習計画

・H26、27、28、29、30、R1、2過去問に着手する。

刑法

・不作為の処理方法を確認する。

・抽象的事実の錯誤の処理をおさえる。

・遺棄罪の構成要件を把握する。

・毀棄隠匿罪の構成要件を把握する。

・実行行為(早すぎた構成要件の実現)を検討する。

過去問学習計画

・H28、29、30、R1、2、3過去問に着手する。

会社法

・機関のルールを把握する。

・取締役会を置くべき場合を把握する。

・監査役を置くべき場合を把握する。

・監査役の監査の範囲を把握する。

・監査役会を置くべき場合を把握する。

・会計監査人を置くべき場合を把握する。

・会計参与の役割について把握する。

・委員会型の会社について、その機関設計を把握する。

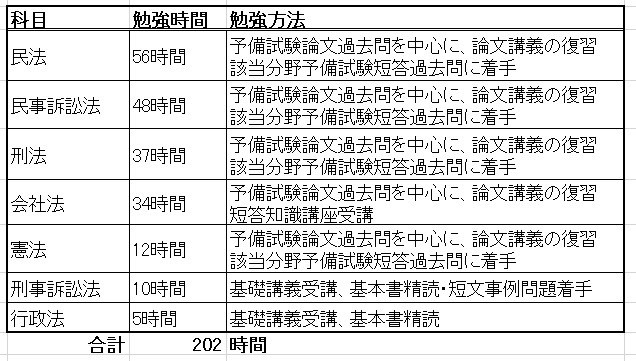

(2)勉強時間内訳

3 学習計画

(1)5月の目標

1 民法・刑法・民事訴訟法・憲法の過去問を解き、反復学習を行う。

2 理解度が低い分野の講義を復習・反復する。

3 刑事訴訟法・商法・行政法の論文講義について80%の進捗達成を目指す。

4 短答過去問を試験時間内に模擬的に解答する。

5 会社法短答頻出知識整理講座を全て受講する。

(2)学習方法

・上記対象分野・条文に関連する基礎講座を反復聴講する。論文講義を受講する。

・上記対象分野・条文に関連する予備試験過去問に着手する。

・短答試験問題平成29∼令和2年分に着手する(毎週末本番想定の時間で回答を目指す)。

4 気になった点の考察

~将来の給付の訴えの利益が認められる要件としての『請求適格』を理解する~

・将来の給付の訴えの利益は認められるか

訴えの利益とは、個々の請求内容につき本案判決の必要性・実効性を判断するための要件である。

給付の訴えは、原則として、既に発生している請求権については認められる。例外として、” あらかじめその請求をする必要がある場合に限り” 将来発生する請求権についても提起することができる。

民事訴訟法135条:将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

本条の趣旨は、既に権利発生の基礎をなす事実上及び法律上の関係が存在し、ただ、これに基づく具体的な給付義務の成立が、将来における一定の時期の到来や債権者において立証を必要としないか、又は、容易に立証しうる別の一定の事実がかかっているにすぎず、将来具体的な給付義務が成立したときに、改めて訴訟で給付請求権の成立要件全ての存在を立証することを要しないものにつき、例外として将来の給付の訴えによる請求を可能とする点にある。

上記趣旨からすると、将来の給付の訴えの利益が認められるためには、①請求権の基礎となる事実・法律関係が存在し、その継続が予想され、②将来債務者に有利な権利関係の変動をもたらす事由が明確に予想され、③同事由につき請求異議の訴え(民事執行法35条)を提起する負担を債務者に課しても酷でない場合、という請求適格が必要であると解する。

解釈結果の理由としては、対象の請求が将来も継続的・反復的に発生することが確実といえるのであれば、将来の給付の訴えを認めることで、紛争の一括解決という点でも実効性が高まる。また請求権が成立するたび、その都度個別に請求・訴訟を繰り返すとなると訴訟経済に反する。

なお、条文から上記趣旨ならびに請求適格の要件を導き出すためには、大阪国際空港事件(最高裁昭和56.12.16)の裁判例を理解する必要がある。

▽そのほか、事務局便りをお読みになりたい方はこちらから。

事務局便り関連記事

お問い合わせは以下よりお願い致します。

電話でお問合せ

LINEでお問合せ

メールでお問合せ