事務局便りvol.82(司法試験予備試験奮闘記vol.5)

2025/4/18こんにちは。受験生Pです。

2・3月度の月間目標、実施結果、振り返り、4月度の目標にわけて、勉強進捗を共有いたします。

今月から勉強計画・進捗に加え、勉強して気になった点をピックアップします。

1 月間進捗~学習対象分野と重点条文~

民法

・第三者弁済(474条)

・債権の消滅

・債権の譲渡性

・所有権の取得時効(162条)

・所有権に基づく返還請求権(202条1項、200条1項)

・詐欺又は強迫(96条)

憲法

・思想・良心の自由(19条)

・地方公共団体の権能(94条)

・表現の自由、結社の自由(21条1項)

・信教の自由(20条1・2項)

・教育を受ける権利(26条1項)

・学問の自由(23条)

民事訴訟法

・職権探知(人事訴訟法20条)

・証明することを要しない事実(179条)

・処分権主義(246条)

・自由心証主義(247条)

・訴状記載事項(民事訴訟規則53条)

刑法

・盗品譲受等(256条)

・故意(38条)

・詐欺(246条)

・横領(252条)

・背任(247条)

・文書偽造(154条~)

2 学習目標

(1)各分野

民法

・第三者弁済の適用方法の習得

・債権の消滅原因の網羅的把握

・制限行為能力者制度の理解

・取得時効の要件と効果の理解

・対抗要件具備による所有権の喪失の再抗弁の適用方法

・背信的悪意者に関する論点の理解

・詐欺に関する論点の理解

過去問学習計画

・平成23年、30年、令和2年予備試験論文過去問

・通謀虚偽表示、詐害行為取消に関する重要過去問の理解と解答

憲法

・平成23年、26年、令和3年の過去問を中心に学習

・表現の自由、人権選択、平等権に関する重要過去問の理解と解答

民事訴訟法

・弁論主義と権利自白の適用方法の習得

・訴訟物の特定方法の習得

・処分権主義(246条)の適用方法の確立

・弁論主義第一テーゼの適用方法の習得

刑法

・平成23年~28年予備試験論文過去問を通じた論点理解の確認

・財産犯の網羅的理解

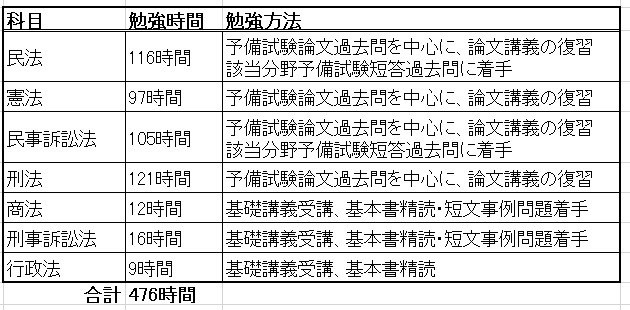

(2)勉強時間内訳

3 学習計画

(1)4月の目標

①民法・刑法・民事訴訟法・憲法の過去問を解き、反復学習を行う

②理解度が低い分野の講義を復習・反復する

③刑事訴訟法・商法・行政法の論文講義について60%の進捗達成を目指す

④短答過去問を試験時間内に模擬的に解答する

(2)学習方法

・上記対象分野・条文に関連する基礎講座の反復聴講並びに論文講義受講

・上記対象分野・条文に関連する予備試験過去問着手

・短答試験問題平成24∼28年分着手(毎週末本番想定の時間で回答を目指す)

4 気になった点の考察

~詐害行為取消権における特定物債権の取扱い~

Q. 詐害行為取消権行使により保全を図る債権が金銭債権に限られるのは何故か

詐害行為取消権(424条)の制度趣旨は、債務者の財産減少行為(詐害行為)に対し債権者の取消権を認めることにより、債務者の責任財産を保全することにある。

特定物引渡債権の場合、当該特定物が第三者、さらにその第三者へ転々と移転した場合、取消後に何を回復すべきかが不明確となり、法律関係が複雑化する。そのため、実務上の混乱を招くおそれがある。

ただし、特定物引渡債権も最終的には損害賠償請求権という金銭債権に変じ得るという点に着目すれば、取消権行使時までに特定物引渡債権が履行不能となり損害賠償請求権に変じている場合には、取消権の行使が可能となる。

この論点を理解する上では、「債権者が何を取り消せば債務者の責任財産の保全につながるのか」という問題に対する答えを、制度趣旨から導き出せるかどうかが重要である。詐害行為取消権は検討事項が多岐にわたるため、このような個別論点を丁寧に検討することが必要である。

▽そのほか、事務局便りをお読みになりたい方はこちらから。

事務局便り関連記事

お問い合わせは以下よりお願い致します。

電話でお問合せ

LINEでお問合せ

メールでお問合せ